Studi Cassinati, anno 2016, n. 1

> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf

> Scarica l’articolo in pdf

.

di Cosimino Simeone

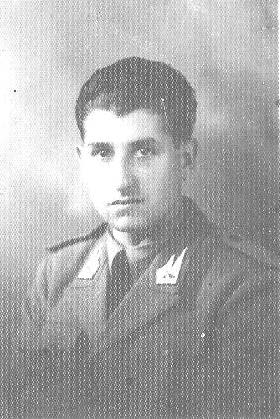

Biagio Simeone da Sant’Ambrogio sul Garigliano, classe 1922 e spentosi nel 2000, è stato insignito, su interessamento del nipote Cosimino, della medaglia d’onore alla memoria concessa nella sua qualità di Militare Internato Italiano, conferita ai familiari nel corso della cerimonia tenutasi il 27 gennaio 2016 presso la Prefettura di Frosinone.

Biagio Simeone era nato a Sant’Ambrogio sul Garigliano il 5 maggio 1922, da Cosmo e Sofia Simeone, e aveva una sorella e un fratello religiosi, suor Melania e padre Simone, e un altro, Annibale, perito nel corso degli eventi bellici quando la guerra sostò nel Cassinate.

Il 25 febbraio 1941, all’età di 19 anni, fu arruolato nella Legione allievi del Corpo di Guardia di Finanza. La prima assegnazione che ebbe, finito il corso di addestramento, fu, nel luglio 1941, alla compagnia Cernobbio, brigata Binate in Val d’Intelvi, provincia di Como, sul confine con la Svizzera. Lì trascorse un anno e mezzo in un clima di serenità, immerso nella natura e nelle montagne circostanti che sembra fare da contraltare al drammatico e tragico biennio successivo. Nella primavera del 1943 gli giunse l’ordine di raggiungere il Comando di Legione a Tirana in Albania. La Regia Guardia di Finanza aveva, all’epoca, circa 50.000 effettivi di cui una metà era destinata al servizio d’istituto mentre l’altra metà o era addetta alla difesa costiera e alla protezione degli impianti oppure era inquadrata in 14 battaglioni mobilitati dislocati nei Balcani, in Grecia e Albania, oltre a poche migliaia di uomini utilizzati in servizi navali. Il 13 giugno 1943 Biagio si imbarcò a Bari, sbarcò nello stesso giorno a Durazzo e fu assegnato alla brigata stanziale di Tirana mobilitata per la difesa costiera.

Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 i battaglioni di finanzieri ebbero destini diversi. Alcuni reparti dislocati in Slovenia come parte del naviglio dei porti della Dalmazia e dell’Albania riuscirono a rientrare in Italia, altri battaglioni si opposero armi alla mano ai tedeschi ma la maggior parte di quegli uomini, tra cui Biagio, seguì l’amaro destino di tanti militari italiani i quali, per mancanza di ordini e beffati dalle false promesse, furono deportati nei lager tedeschi. Circa 800.000 soldati furono catturati e portati nei campi nazisti, inquadrati come IMI (Internati Militari Italiani) cui non veniva riconosciuto lo status di prigionieri e senza nemmeno ricevere aiuti e assistenza da parte della Croce Rossa Internazionale. Biagio fu internato nella cittadina di Zagan, in Polonia, dove erano stati allestiti due campi di concentramento, lo Stalag Luft III

e lo Stalag VIII C. Quest’ultimo campo («stammlager» cioè campo di prigionia per truppa e sottufficiali) era stato allestito fin dal settembre 1939 per accogliere prigionieri polacchi subito dopo lo scoppio della guerra. Quindi, dopo il loro trasferimento in campi di lavoro, vi giunsero soldati francesi e belgi, fatti prigionieri durante la Campagna di Francia, e poi quelli catturati nei Balcani, in Unione Sovietica e in Africa settentrionale, quindi toccò agli italiani. Biagio trascorse lì due anni di forzata prigionia, tra patimenti, freddo, fame e malattie, duro lavoro, fino a dodici ore di lavoro giornaliero in una industria ferroviaria a Breslavia e poi muratore nel paesino di Vistergerdof. Finalmente il 5 maggio 1945, dopo che l’Armata Rossa aveva sfondato il fronte difensivo tedesco, poté mettersi in viaggio con altri commilitoni verso l’Italia. A piedi attraversò la Germania, la Cecoslovacchia fino all’Austria, 1.300 Km circa, percorrendone una trentina al giorno tra città e pesi distrutti e popolazioni timorose. A Innsbruck fu preso in carico dalle truppe americane e il 28 luglio 1945, in treno, finalmente varcò il confine del Brennero. Ancora qualche giorno e poté giungere, anche se molto provato, fisicamente e psichicamente, dalla terribile esperienza nel suo paese d’origine. Il 7 agosto 1945 si presentò al comando del Circolo di Roma per riprendere servizio. Fu assegnato al Comando Legione di Napoli e iniziò a prestare servizio ad Aversa. Nella cittadina campana conobbe Anna De Vivo che sposò nel 1947. Il 19 marzo 1981 fu collocato in congedo per età. Si è spento ad Aversa il 5 settembre 2000.

A distanza di cinquant’anni da quella terribile esperienza che lo ha accompagnato per tutta la sua esistenza, Biagio volle lasciare alla moglie Anna, ancora oggi vivente, ai figli, Sofia, Rita e Giuseppe, poi deceduto, ai nipoti e a tutti i familiari e agli amici, un ricordo scritto del triste periodo di prigionia. Il 25 febbraio 1994 buttò giù una testimonianza «semplice, alla buona» ma viva, scritta con partecipazione ed emozione, raccontando le atrocità e la barbarie di cui fu testimone, l’umiliazione e le sofferenze patite:

«Vorrei soddisfare la voglia di conoscere, da parte dei miei familiari, raccontando il periodo di prigionia in Germania, delle vicende vissute, dei momenti drammatici, delle sofferenze fisiche e delle umiliazioni patite anche se dopo 50 anni sarà difficile ricordare tutto, ma i fatti più salienti sì quelli che hanno mutato il mio carattere, sono rimasti nel profondo del mio animo per quella dura realtà di un periodo di ignobile abbrutimento. Abbrutimento causato da tutti quei mesi trascorsi in luoghi di morte e di annullamento della dignità umana.

Sarà, dunque, un’esposizione semplice, alla buona, senza peraltro apparire presuntuosa. Racconterò fatti accaduti: di quelli che, dopo rientrato in Italia mi hanno aiutato a maturare, ad essere più umano, affabile, altruista; non perché non fosse tutto da raccontare, ma sarebbe troppo lungo parlare delle tribolazioni fisiche e morali che mi accompagnarono nell’arco di tempo 8 settembre 1943-5 maggio 1945.

Comincio con l’arruolamento nel corpo della gloriosa Guardia di Finanza avvenuto il 25 febbraio 1941. Dopo una giornata di visite mediche, di test di idoneità presso la Brigata di Via Labicana in Roma fui portato, con altri, al Comando Legione Allievi di Via 21 Aprile.

Alla maestosità del palazzo, al mastodontico cancello di ferro massiccio d’entrata della scuola mi presentai con una tremarella addosso, con la tristezza smarrita del novizio, portando una valigia di fibra sospesa a mezz’aria e un sacco di tante speranze. Il primo impatto fu il barbiere che, con gusto satanico, cominciò a rapare le nostre teste da farci sembrare tanti “Buddha”. Al calar della notte le note del silenzio malinconico si diffusero per le scale, ma trapassarono le ossa, diventarono incanto mai più dimenticato. Furono l’abbrivo, ma non lo sapevo ancora, di un durissimo destino che si stava addensando sulla nostra povera giovinezza, di una vita appesa ogni giorno al filo capriccioso del destino, di tante sofferenze da patire.

Alla prima uscita corsi a far visita a mia sorella suor Melania che stava in convitto all’ospedale Santo Spirito, che, molto divertita per la mia testa rapata corse a chiamare altre consorelle ed in coro si misero a farmi festa non immaginando il mio grande imbarazzo.

Alla fine del mese di luglio, termine del corso di preparazione, fui mandato sul confine svizzero in provincia di Como. La Brigata ove ero stato assegnato era situata a 1.500 metri di altezza e ai piedi di questi monti si stendeva la Val d’Intelvi.

Chi non è amante della montagna non può capire lo stato d’animo di chi la montagna l’ama. Ero estasiato dall’immensità dell’universo che mi circondava. Lo spirito, l’animo si sentivano più vicini a quell’Essere Supremo che tanta meraviglia aveva posto nel Creato. Lungo la valle, poi, quei paesi appollaiati, adagiati lungo i pendii dei monti: Schignano, Lanzo d’Intelvi, Catenabbia con copertura delle case con tetti tutti rossi, così destramente posti che rendevano tutto entusiasmante sia se coperti di neve in inverno, sia se battuti dal sole d’estate.

Ero con questa gioiosa spensieratezza nell’animo quando giunse l’ordine di mobilitazione (marzo 1943). Raggiungere immediatamente il Comando Legione dislocato a Tirana in Albania. A questo punto mi rimbalzò in testa quanto scritto dal Manzoni nei Promessi sposi: “ … Addio monti sorgenti dalle valli ed elevati al cielo, addio” (non c’è il lago, uso la valle). Quanto è triste il passo di chi è costretto ad allontanarsene… Veramente malinconico fu il viaggio per raggiungere il mio Comando in terra straniera.

La permanenza in Albania fu di breve durata. L’armistizio dell’8 settembre dichiarato dall’Italia colse tutti di sorpresa. I tedeschi si impossessarono dei nostri Comandi e ci imposero, con una marcia a piedi lunga 330 Km, di raggiungere la stazione di Bitoli in Jugoslavia raccontandoci la frottola che ci avrebbero portati in Italia. C’era da credere loro, anche perché il treno che ci trasportava viaggiava verso nord-ovest, ma, dopo Belgrado al sorgere del sole, il treno aveva cambiato direzione andando verso nord-est per cui l’Italia si allontanava alle nostre spalle.

La tradotta, che io ho chiamato benevolmente treno, era composta da carri per il trasporto bestiame e molti erano scoperti. Intirizziti dal freddo, stremati dalla fame, sottoposti a vessazioni di ogni sorta da parte dei soldati che scortavano il convoglio traversammo tutta l’Europa e, dopo tante peripezie, la sera del 27 ottobre 1943 raggiungemmo la residenza definitiva sorretti pure dalla speranza che le tribolazioni fossero finite.

Campo di concentramento di M. Stammlager 8^ C della città di Zagan. Al posto del nome mi venne dato il N. 4109. Questo tenevo stampigliato dietro la schiena con la sigla KG (prigioniero di guerra).

Breslavia è situata sulle sponde del fiume Oder, alta Slesia, oggi Polonia. Centro industriale e commerciale con vasta rete di comunicazione ferroviaria. La città era circondata da un’infinità di ciminiere che davano l’impressione di tanti patiboli e la città dava un senso di profonda mestizia forse anche per la guerra in atto. Era questo il segno che ne traevo quando, una volta al mese, traversavamo a piedi la città per raggiungere il posto di disinfettazione.

Dodici ore di lavoro al giorno, dalle sei del mattino alle diciotto di sera, si effettuavano presso la “Linke Offman”, fabbrica di carri ferroviari. Ed io lavoravo all’esterno per cui dovevo sopportare freddo e neve.

Si sperava di poter ottenere, con il lavoro, un trattamento benigno, che il contatto con le maestranze tedesche avesse portato al convincimento che anche noi eravamo creature di Dio. No…! Noi avevamo tradito la loro fierezza e perciò trattati di conseguenza. Il lavoro veniva interrotto per un’ora per la refezione. Pranzo consistente in un piatto di zuppa di verdura, bietole, rape, spinaci. Solo il giovedì e la domenica c’era il piatto speciale: 4 patate bollite da sbucciare per chi ne aveva voglia (sì perché quando la buccia era liscia si mangiavano così) condite con un sugo che non saprei meglio definire. Alla sera c’era un pezzo di pane con companatico che dopo averlo mangiato non sapevi quale dente l’aveva masticato.

Zona polare: nevicava sempre e le giornate erano sempre uggiose. Allora il freddo, la fame, la prostrazione ci avevano resi inebetiti. La fame non è solo stomaco vuoto, ma prende il cervello e fa dimenticare tutto il resto. I giorni sempre più angosciosi si succedevano, mai uno spiraglio di umanità… Io, poi, ero afflitto per la mancanza di notizie della famiglia. Tutti ricevevano notizie familiari eccetto io. Io solo, capisci…!

Con questa situazione fisica e morale fui invaso da quell’abbrutimento che ho accennato all’inizio. Ero diventato cattivo, sospettoso, truce anche malvagio perché prevalse l’istinto animalesco. Mettevo a repentaglio la vita pur di racimolare qualcosa da masticare. Ad aggravare la situazione erano le notizie disastrose per la guerra che imperversava sul fronte di Cassino ove era la mia famiglia. Convinto, ormai, che i parenti erano in mezzo alla bufera persi la speranza di ricevere notizie da casa. Avevo smesso di pregare. Ero convinto, ormai, di non rivedere più mia madre, di non rivedere più mio padre e tutti gli altri parenti. Avevo perduto pure la speranza di morire ai piedi di mia madre: era questo l’ultimo anelante mio desiderio.

Ormai nel campo aleggiava l’alone della morte. I morti non davano più novità, era tutto diventato usuale. I malcapitati, dopo apparente ingrassamento, cadevano senza più rialzarsi. Gli aguzzini non ci davano tregua. Anche di domenica, giorno di meritato riposo, ci costringevano a una adunata in mezzo al campo con neve e freddo intenso per sentirci rimbrottare che in fabbrica le maestranze non erano contente del nostro lavoro e che in questo modo “ripagavamo i sacrifici che i soldati tedeschi sopportavano per salvare l’Italia”. Tanta sfacciata menzogna ci faceva ribollire quel poco sangue rimasto ancora nelle nostre vene. Alla fine c’era l’appello per accertarsi che fossimo tutti presenti. Ed allora “hain firz nul noin (4109)… Presente!”.

Quanta umiliazione, quanto avvilimento, quanta prosternazione! Vivere in quell’universo ove tutto era spoglio di illusioni e di speranze l’individuo si sente un estraneo, un abbandonato senza rimedio, perché privato dei ricordi di una Patria lontana e della speranza di un possibile ritorno. Questo distacco fra l’uomo e la sua vita è propriamente il senso dell’assurdo. In questa situazione psicologica mi trovavo quando una notte del mese di febbraio 1944 fui svegliato da lancinanti dolori alle spalle. La febbre altissima mi teneva spezzate le articolazioni. Per fortuna questo avvenne di sabato giorno più vicino al lunedì quando veniva al campo un vero dottore (altrimenti non avrei resistito più di tre giorni) il quale mi ordinò il ricovero in ospedale ove l’ambulanza arrivò a sera inoltrata. Adiacente all’ospedale militare tedesco c’era una grossa baracca ove stavano ricoverati i prigionieri di guerra. Sulla porta di questa baracca i portantini si fermarono e confabularono con la persona addetta. Non capii il loro dire, ma tornati indietro, mi posero in uno stanzino a visavì della baracca. Le componenti di questo stanzino erano un lettino, una sedia ed un tavolinetto poggiato al muro spoglio di ogni altra suppellettile. Non so perché ma tanto squallore mi fece rabbrividire. Arrivarono per farmi una iniezione. Mi girarono, mi tastarono, ma non trovarono la natica… anche i glutei erano scomparsi e al loro posto c’era un osso ricoperto di membrana… Optarono per il muscolo del braccio. Se ne andarono e intanto calò la sera di quel lunedì del mese di febbraio 1944. Calò pure la notte.

Lasciato solo in quel lugubre locale, abbandonato da Dio e dagli uomini, capii che qualcosa mi stava succedendo: non connettevo, sognavo cose orride… Privo di qualsiasi volontà non ebbi nemmeno la forza di raccomandarmi a quel Dio che mia madre me lo aveva tanto indicato e mio padre me lo aveva “spiegato”.

Riuscii a vedere l’alba. Fuori imperversava una bufera di neve. Il freddo traspariva dalle pareti gelide del locale. L’infermiere che venne ad aprire la porta fece una smorfia di meraviglia nel vedermi ancora in vita. Finalmente arrivò il medico il quale mi fece alzare dal letto, mi fece sedere a cavalcioni su di una sedia col petto poggiato allo schienale e le braccia avvinghiate ad esso. Mi sottopose ad accurata visita e sentenziò: broncopolmonite acuta. La sua umanità nei miei confronti rese più leggera la brutta notizia. Fece iniziare una terapia intensiva e così trascorse il primo giorno. Trascorse pure il secondo, il terzo, il quarto… La febbre incominciò a scendere fino alla completa sparizione. Alla notizia il dottore esultò di gioia. Anche lui era contento perché aveva vinto una battaglia, aveva sconfitto la morte! Mi sottopose a nuova visita e alla fine dichiarò: “Simeoneeeeee gut”. Quel sentire “stai bene” mi fece tremare al pensiero di dover presto tornare nell’inferno del lager. In pessimo tedesco feci capire al bravo dottore che, se anche non c’era la febbre, non ero ancora in condizioni idonee per il lavoro. Al ché quel benedetto da Dio rispose: “Ah, uno mese, uno mese…” e portando la mano sinistra sul muscolo del braccio destro fece capire che tanto tempo era necessario perché riacquistassi le forze per lavorare. Diede ordine che mi portassero nella baracca assieme agli altri prigionieri.

Sì, cara Giannina, hai capito bene: mi avevano isolato nella stanza della morte perché convinti che non sarei riuscito a vedere l’alba del dopo ricovero e non era prudente farmi morire in mezzo agli altri commilitoni.

Erano quelli i primi giorni del mese di marzo con freddo siberiano e sentire dire che potevo trascorrere un mese ricoverato provai una gioia indescrivibile che paragonai a quella che può provare un mendicante se diventasse imperatore. Le condizioni fisiche miglioravano sempre. Ogni mattina il medico passando vicino al mio letto pronunciava il mio nome ed andava oltre. E questo per due mesi ancora. Ma una triste mattina non fu così. Mi fece scendere dal letto, mi girò, mi tirò fuori la maglia e tastando i miei fianchi disse: “Simeoneee Fillspek! Fillspek! (molto grasso, molto grasso) e mi mise in uscita. Il rientro al campo di lavoro fu traumatico. I compagni avevano saputo che ero morto e quindi quando mi videro stentarono a riconoscermi…!

Voci insistenti dicevano che in autunno i tedeschi ci avrebbero cambiato qualifica, non più prigionieri di guerra, ma liberi lavoratori. Notizia bellissima che finalmente non ci vedeva rinchiusi come bestie. In attesa di questo, alla sera ritornando dal lavoro, trovavamo accanto alla porta della baracca una pentola di patate bollite che mangiavamo a sazietà. Volevano sfamarci prima di lasciarci liberi.

Fummo portati in un campo di internati civili ove avevamo l’obbligo di andare a lavorare, ma liberi di uscire la domenica.

Nel mese di ottobre 1944 fui scelto, con altri, e portato a Vistergerdof paesino nascosto fra i monti ove funzionava una fabbrica di pezzi per aeroplani con annesso un campo profughi per internati civili di nazionalità russa, polacca, francese sistemati in casette prefabbricate. Il capo del campo a cui fummo consegnati chiese chi parlava il tedesco. Mi feci subito avanti e da un ripostiglio mi consegnò due cazzuole. Una per te, disse, e l’altra a chi vuoi (la consegnai ad un amico). In effetti ero stato promosso muratore e tutti gli altri manovali. Lavoro da muratore, dunque, alle dipendenze di uno vero di nazionalità polacca. Cominciammo la costruzione delle case che avrebbero dovuto ospitare le famiglie, anche quelle tedesche che scappavano dal fronte sospinte dall’avanzata delle armate russe. Era ormai la primavera del 1945. Prevaleva la convinzione per la prossima fine della guerra e la sconfitta delle armate germaniche. Le giornate erano belle anche per l’euforia della fine imminente del conflitto. Una mattina mi comunicarono che nell’ufficio del capo c’era posta per me. Al latore espressi la mia paura di leggere quelle lettere e lui cercò di tranquillizzarmi. Erano quattro cartoline in risposta alle mie scritte l’anno prima. Le prime tre mi parlavano delle sofferenze patite e sopportate dai miei familiari e della miseria in cui vivevano per aver perduto tutto a causa della guerra. La quarta, scritta in bella grafia da mio fratello padre Simone a nome del babbo, così recitava: “Caro figlio, abbiamo ricevuto le tue cartoline. Siamo rimasti contenti. La famiglia Pico (famiglia della mia fidanzata) non è più in paese. Questo è stato distrutto dalla guerra. Anche noi abbiamo avuto delle perdite tra le quali, la più grave, la morte del nostro caro Annibale. Gli altri stanno tutti bene. Saluti. Tuo padre”.

“Gli altri stanno tutti bene…”. Ma scrivere questo voleva forse rendere meno amara la ferale notizia? Prima di allora non avevo

mai provato il dolore per la morte di parenti. Eventi dolorosi accaduti mi avevano lasciato indifferente, forse anche per la mia giovane età, ma per mio fratello no! Con una differenza di età di 17 anni egli era stato il fulcro ove mi ero poggiato per prendere tutto il “meraviglioso” che lo distingueva. Ed allora? Allora scoppiai in un pianto dirotto. Continuavo a chiedermi perché… e non volevo ammettere che ciò fosse accaduto. Il dolore era atroce, ma divenne straziante quando il “master” tedesco pronunciò una frase nei miei confronti che non sto a ripetere per non offendere la nostra dignità.

La mattina del 5 maggio 1945 il “capoccia” tedesco venne a dirci che potevamo tornarcene in Italia perché le armate russe avevano rotto le linee difensive tedesche e stavano invadendo la Slesia. La nostra gioia traboccò da ogni parte. In tutta fretta raccogliemmo i pochi stracci di cui disponevamo e, in men che non si dica, ci mettemmo in cammino verso l’Italia.

Ripigliammo il viaggio del ritorno con animo diverso da come lo avevamo affrontato due anni prima.

A piedi questa volta percorrendo 30 Km al giorno. Mendicando di villaggio in villaggio tra popolazioni timorose o mal disposte, rifugiandoci di notte all’ombra delle mete di paglia percorremmo così 1300 Km.

Traversammo la Germania, la Cecoslovacchia, l’Austria fino a Innsbruck ove gli americani ci fermarono facendoci attraversare il Brennero col treno. Oh… il Brennero… oh quel tricolore che sventolava sul tetto della dogana italiana! A questo punto la mia mente si ferma e non trova le parole adatte per raccontare quel momento. Lascio alla tua intelligenza capire l’espressione del mio animo nel momento in cui i miei piedi calpestarono il suolo della Patria diletta. Era il giorno 24 giugno 1945.

Per raggiungere il paesello ove erano i miei parenti ci volle ancora una buona settimana, ma non mi sento di descriverti l’incontro avvenuto con mia madre, mio padre e gli altri parenti. Lascio tutto alla tua immaginazione!

Un abbraccio da Biagio».

(386 Visualizzazioni)