«Studi Cassinati», anno 2023, nn. 2-3

> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf

> Scarica l’articolo in pdf

di

Francesco Di Giorgio

Sembra ieri. Il ricordo è vivo nelle persone più anziane e nei giovani che hanno vissuto dei racconti dei nonni. Eppure sono passati ottanta anni. La città di Cassino che della seconda guerra mondiale ha ereditato il poco glorioso titolo di «Città martire», si accinge a programmare eventi e manifestazioni che ci riportano al Ricordo e alla Memoria.

La seconda guerra mondiale, furia distruttrice per l’intera Europa, si fermò in questi territori per diversi mesi dove, sulla cosiddetta linea Gustav, si confrontarono gli eserciti di tutto il mondo.

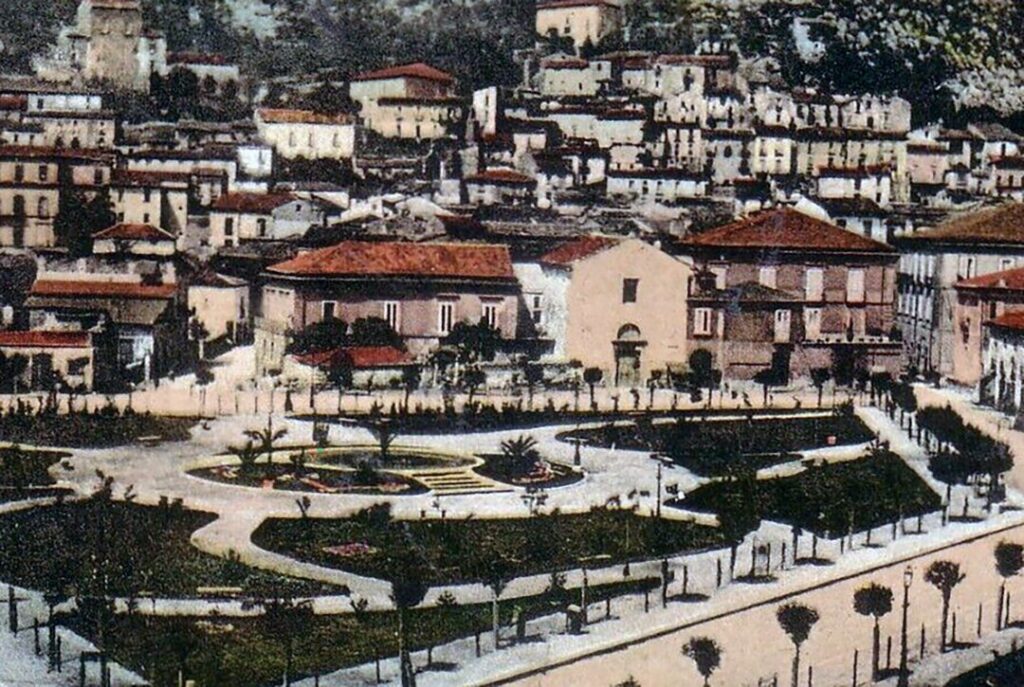

Pignataro Interamna, al centro della valle del Liri nel Cassinate, fu uno dei Comuni che, di questi eventi, si trovò a pagare un tributo importante e significativo: distrutto al 93% del suo patrimonio abitativo e infrastrutture agricole; oltre a subire ingenti perdite umane, soprattutto bambini.

La Medaglia al Valor Civile di cui il Municipio fu insignito nel dopoguerra porta la seguente motivazione: «Con dignitoso e fiero contegno – subiva le tristi conseguenze – delle dure rappresaglie nemiche – e di duri bombardamenti aerei – che provocavano la distruzione – di gran parte del suo abitato – e la perdita di molti dei suoi figli».

La catastrofe del conflitto bellico sorprese gli abitanti pignataresi in un periodo di particolare difficoltà e miserie dovute a una economia locale particolarmente fragile aggravata da una serie di vicissitudini di carattere amministrativo che avevano vieppiù indebolito e impoverito il paese e la sua popolazione.

Tutto era cominciato con l’esplodere – inizi anno 1925 – di una grave crisi amministrativa che aveva portato addirittura il “caso” all’attenzione del Re.

Questa la relazione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno Luigi Federzoni, in udienza presso S. M. il Re sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pignataro Interamna in provincia di Caserta:

«Maestà, un’inchiesta di recente eseguita sull’andamento dell’Amministrazione comunale di Pignataro Interamna ha accertato numerose e gravi irregolarità.

Gli uffici comunali sono in completo disordine, i registri prescritti dalla legge mancano o sono irregolarmente tenuti. I servizi pubblici si trovano in abbandono; l’acqua adibita per l’approvvigionamento idrico, di dubbia potabilità, è facilmente inquinabile per la mancanza di opere di difesa; manca la levatrice condotta; non esiste farmacia, né si è cercato in alcun modo di supplire a tale grave deficienza; la nettezza urbana è del tutto trascurata, con serio pericolo anche per la pubblica salute; le strade vicinali sono in pessimo stato di manutenzione e alcune addirittura intransitabili; le scuole sono situate in due baracche che è stato necessario chiudere perché pericolanti ed antigieniche.

La critica situazione finanziaria dell’Ente dà luogo ad un disavanzo di amministrazione, non esattamente accertabile per la mancata presentazione dei conti dal 1913 in poi e la irregolare tenuta delle scritture contabili. Le verifiche di cassa non vengono regolarmente eseguite; il bilancio in corso dovette essere compilato di ufficio dalla autorità tutoria; il gettito dei tributi locali, applicati con criteri partigiani, è molto scarso ed i ruoli vengono compilati in ritardo.

A gravi irregolarità ed abusi dà luogo anche la gestione del dazio, riscosso in economia e senza alcun controllo da parte degli amministratori.

Questi dimostrano assai scarso interesse degli affari del Comune, tanto che il Consiglio e la Giunta non si riuniscono che rare volte.

Le giustificazioni date dall’Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate sufficienti.

Il Prefetto, anche in vista del grave fermento determinato dal disagio derivante alla popolazione dall’irregolare funzionamento della civica azienda, e dai perturbamenti che potevano esserne la conseguenza, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Ma, poiché la gravità della situazione e la persistente tensione degli animi richiedono più radicali misure, ho l’onore di sottoporre all’Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. F.to Federzoni» (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 8 marzo 1925).

Da quella data le cose migliorarono solo in parte, nel campo della distribuzione dell’acqua potabile atteso che, attraverso la costituzione di un ente consortile, fu realizzato l’«Acquedotto Interamna» che, captando l’acqua da una ricca sorgente in territorio di Cervaro chiamata «Oliveto scuro», la distribuiva ai Comuni di Cervaro, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Apollinare, San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna.

Per il resto tutto si trascinò come prima e le condizioni della popolazione continuarono ad essere precarie, misere e difficili. Anzi a ridosso della occupazione tedesca si erano addirittura aggravate.

Difficoltà che in gran parte derivavano anche dalla struttura economica del paese essenzialmente caratterizzata da una agricoltura basata sulla colonia e mezzadria. Le grandi famiglie che possedevano immensi poderi erano quasi tutte napoletane o di origini napoletane come i De Monaco-Palmieri, Conforti, Forte, Silvestri.

La famiglia Palmieri in particolare era quella che possedeva la estensione più grande di terreni e mulini ad acqua localizzati lungo il rio Pioppeto, con al centro un immenso casale denominato «La Marchesella». Gran parte di questi terreni ereditati nel tempo dal ramo familiare dei De Monaco erano condotti con criteri molto innovativi per le condizioni del tempo. In particolare nei fondi della «Marchesella» e del «Vallone» erano stati impiantati, fin dal 1886, degli eccellenti frutteti il cui prodotto veniva esportato anche in Germania.

Un membro della famiglia De Monaco-Palmieri, Benedetto De Monaco, fu anche sindaco di Pignataro, mentre il fratello Giuseppe, giurista di fama nazionale, fu influente uomo politico ed amministratore della provincia di Terra di Lavoro. Alla moglie di Giuseppe De Monaco, Letizia Cavalcanti di Verbicaro, si deve l’iniziativa di riportare agli antichi splendori il soffitto a cassettoni della chiesa di San Rocco (popolarmente conosciuta come la chiesa dei nobili) a Cassino ubicata nei pressi del palazzo De Monaco antistante la villa comunale.

Durante il mandato del sindaco Benedetto De Monaco fu portata a termine la costruzione della Chiesa del SS. Salvatore. Un’opera concepita fin dal 1803 con un progetto dell’arch. Silvestro De Donatis su preesistente luogo di culto risalente al 1597. A questo ne segue un altro commissionato all’ing. Domenico Maria Valentini nel 1815. Anche questo progetto, come il primo, non trovò pratica attuazione. Finalmente, a seguito di vicissitudini burocratiche e finanziarie, su nuovo progetto dell’ing. Vincenzo Mancieri di Napoli, il 29 maggio 1830 fu posta la prima pietra alla presenza di Benedetto De Monaco e dell’abate di Montecassino mons. Giacomo Diez. L’opera, partita con una base d’asta di 2.667,15 ducati, lievitò progressivamente tanto da rendersi necessario ulteriore esborso di 1.070 ducati da parte del Comune e di un intervento diretto del Re Ferdinando II con due elargizioni per complessivi 4.000 ducati.

L’apertura al culto della Chiesa avvenne con una cerimonia solenne alla presenza del successore dell’abate Diez, Celestino Gonzaga.

La guerra, con i suoi intensi bombardamenti aerei alleati, distrusse anche l’edificio religioso. Poi la Chiesa fu riedificata a opera dell’ing. Giuseppe Palmieri, estensore del Diario di guerra, che fece porre, sulla navata sinistra, l’altare con tabernacolo e la statua dedicata a San Giuseppe con bambino in braccio. La consacrazione della rinnovata struttura fu presieduta dal vescovo di Montecassino mons. Ildefonso Rea alla presenza dell’intera famiglia Palmieri-De Monaco, compresi i genitori di mons. Bruno Forte vescovo metropolita di Chieti-Vasto, oggi felicemente cittadino onorario di Pignataro Interamna. Dunque la Chiesa del SS. Salvatore e l’omonima parrocchia sono ancora oggi felicemente operanti.

In un documento della prima metà del XIX sec., delle proprietà della famiglia De Monaco-Palmieri così viene evidenziato: «… i possedimenti, i mulini e le valcherie, si estendevano su un territorio che spaziava dal fiume Liri al Gari verso S. Angelo in Theodice; da Villa S. Lucia alla frazione Pisciariello». Al documento è allegata una mappa che riporta i mulini ad acqua della zona. Di questi mulini ricordiamo quelli insediati su rio Pioppeto: di Piumarola (masseria Tartari), delle masserie Pinchera, De Monaco-Palmieri e Petrarcone in Sant’Angelo in Theodice. Sopravvissuti alle vicende belliche o subito risistemati, resteranno in funzione anche nel dopoguerra e fino agli anni ’60 del Novecento. Questi mulini – e tra essi – i quattro di San Germano (oggi Cassino), unitamente a diversi terreni, erano stati acquistati da Palmerino De Monaco con atto notarile del 28 dicembre 1807 nell’ambito del prospetto di vendita dei beni del soppresso Monastero di Montecassino ad opera di Giuseppe Bonaparte.

Con l’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno 1940, anche i giovani pignataresi in età di leva furono inviati sui vari fronti di guerra.

Avere notizie su cosa stava succedendo e soprattutto sulle sorti dei propri cari era, anche questo, un problema. L’analfabetismo, unitamente alla povertà cronica, erano il maggior impedimento anche nella circolazione delle notizie oltre che delle idee.

Per questo ogni mattina, come raccontano le testimonianze di chi ha vissuto quell’epoca, gli anziani si recavano nella piazza del paese dove una persona che sapeva leggere e scrivere riferiva ad alta voce le notizie della giornata attraverso la lettura del giornale o l’ascolto della radio.

Il 6 agosto 1943 si tiene a Tarvisio una riunione che ha dell’irreale. Da un lato del tavolo ci sono Vittorio Ambrosi, capo di Stato Maggiore dell’Esercito e il nuovo ministro degli Esteri Guariglia, dall’altro von Ribbentrop e il feldmaresciallo Keitel. Gli interlocutori si guardano in cagnesco e le reciproche domande sono improntate al massimo dei sospetti. I tedeschi chiedono apertamente se l’Italia avesse iniziato trattative separate con gli alleati; gli italiani rispondono che resteranno in guerra ma nello stesso tempo vogliono sapere perché tante divisioni germaniche stavano entrando in Italia, attestandosi soprattutto nei dintorni di Roma. Keitel non svela che il suo Quartier generale aveva già messo a punto il piano Alarico che minuziosamente prevedeva non solo l’occupazione militare dell’Italia ma anche l’arresto del Re e di Badoglio.

Erano le tragiche premesse di quello che sarà l’8 settembre 1943. Grande euforia per la fine della guerra come erroneamente si pensava. A seguire l’inizio del grande calvario che ben presto arrivò fino ad insediarsi stabilmente nella valle del Liri con la linea Gustav che impegnava anche l’intero territorio di Pignataro stravolto da numerose opere e strategie difensive approntate dai tedeschi: inondazioni dei terreni, ricoveri antiaerei, campi minati, sbarramenti di filo spinato, casematte. Le varie linee difensive approntate, compresa la Gustav, furono tutte opera della organizzazione Todt che operava sostanzialmente con l’utilizzo di mano d’opera coatta rastrellata dappertutto. Nel caso di Pignataro molti lavoratori provenivano da Comuni della provincia di Roma (Segni, Colonna ecc.). Uno dei centri di smistamento era localizzato nei pressi della masseria della «Marchesella».

Man mano che le truppe alleate si avvicinavano, si provvedeva alle operazioni di sfollamento della popolazione, ma a Pignataro questo non avvenne se non solo in parte, e lentamente. La ragione? Le autorità fasciste locali furono le prime a scappare ed a lasciare il popolo in balia di sé stesso!

Del periodo che va dall’8 settembre 1943 in poi non si sa tutto in maniera dettagliata. Anche se, dalla ricognizione di molti dei fatti avvenuti, si sono potuti ricostruire tanti episodi. Sia brutti, come l’uccisione di Ludovico Leone da parte degli occupanti tedeschi per rappresaglia, sia belli, come quelli di aiuto alle famiglie che, per sfuggire ai bombardamenti, vivevano in grotte scavate nel terreno. Significativo l’episodio di Wilhelm Walter sottufficiale della 15^ Divisione corazzata tedesca che nottetempo riforniva di provviste alimentari una famiglia nascosta negli anfratti del paese, in un rudimentale rifugio antiaereo dove era nata una bimba. Il ricovero sotterraneo si trovava in località Fontanarosa presso la masseria Fargnoli-Calderone. Il bunker con le postazioni tedesche che difendeva un tratto della linea Gustav si trovava, invece, in località «Vallone» presso la masseria Palmieri-De Monaco a circa 200 mt in linea d’aria. Da qui era partito per una ispezione notturna Wilhelm Walter che non crede ai suoi occhi quando scopre le condizioni in cui si trova la partoriente con la sua bimba. Il sottoufficiale tedesco di profonda fede cristiana si preoccupa immediatamente di amministrare il battesimo della bambina con il consenso dei genitori. Si stabilisce così un rapporto forte e solidale con questa famiglia in difficoltà che durerà anche nel dopoguerra!

Un documento dettagliato arrivato fino a noi perché scritto e ben conservato da parte della famiglia Palmieri che, per sfuggire ai bombardamenti della città di Napoli, si era trasferita all’inizio dell’estate nella casa di campagna la «Marchesella» in Pignataro Interamna, ci dà un quadro molto interessante di ciò che avvenne in paese dall’8 settembre in poi. Si tratta del Diario giornaliero scritto dall’ing. Giuseppe Alberto Palmieri (valente professionista che, tra l’altro, da giovane era stato inviato a Parigi per studiare come erano stati recuperati antichi edifici danneggiati dai lavori del metro) e che va dal 9 settembre 1943 fino al 2 gennaio 1944 quando fu costretto a sfollare definitivamente.

Giuseppe Palmieri, già allievo della Nunziatella e ufficiale dell’Esercito, all’inizio della guerra era stato richiamato in un reparto del Genio e doveva imbarcarsi sul «Conte Rosso», una motonave con destinazione Tripoli. Nel frattempo, però, nascerà la 5^ figlia e il suo comandante venutone a conoscenza concede dapprima un permesso e successivamente il congedo illimitato. La nascita della figlia fu provvidenziale per Palmieri visto che il leggendario transatlantico «Conte Rosso» utilizzato per trasporto truppe verso la Libia, affondò – per siluramento inglese – al largo di Siracusa il 24 maggio 1941. Nel tragico evento morirono 1.300 militari italiani.

Utile la lettura integrale del Diario con l’avvertenza che i nomi richiamati sono quelli della famiglia Palmieri o di appartenenti a famiglie dei coloni, tutti in Pignataro Interamna:

Giorno 9 settembre 1943. Notizia armistizio. Assalto alla Posta; la Caserma dei Carabinieri viene occupata da parte dei soldati tedeschi. Panico nella popolazione civile. A Cassino tafferugli.

Giorno 10 settembre. Passaggio di soldati italiani disarmati e fuggiaschi, notizie allarmanti giungono da Napoli e da altri luoghi. Genova occupata (si dice) dai tedeschi. La radio inglese dà per occupate Napoli e Salerno. Bombardamento di Cassino.

Giorno 13 settembre. Partenza di De Dominicis per Napoli con la prospettiva di fare il percorso a piedi. Io non ritengo prudente lasciare la famiglia e resto.

Giorno 14 settembre. Nel pomeriggio si presenta un commando che chiede di occupare la casa. Poi se ne vanno. Comincia il saccheggio delle campagne che continua con crescendo spaventoso.

Giorno 15 settembre. Notizie allarmanti da tutte le parti. Giungono e passano militari fuggiaschi da tutte le provenienze. Viene interrotta la ferrovia per Napoli.

Giorno 1 ottobre. La radio dà per occupata completamente Napoli. Continua saccheggio mele da parte di camion tedeschi. Giungono notizie di requisizione di uomini che vengono costretti a lavorare a Mignano e altrove.

Giorno 6 ottobre. Quest’ultima notizia viene confermata anche da Anna. Io mi dò alla macchia insieme ai coloni. Giornata … passata all’aperto nell’acqua del fiume. Ci rifugiamo da Antonio.

Giorno 7 ottobre. Alle ore 8 arrivo di quattro soldati tedeschi che requisiscono la casa di zia Angelina per un comando tedesco. Alle ore 18 giungono numerosi camion con cucine da campo. Zia Angelina e Margherita con zia Ninì abbandonano la casa rifugiandosi a Trotta. (Nda: si riferisce a Colle Trotta, Comune di Penne, Pescara, luogo di origine della governante di Angelina De Monaco vedova dell’avv. Aurelio Iucci di Cassino).

Giorno 8 ottobre. I contadini abbandonano la fattoria. Rimangono solo Agostino e Luigino. Lo stesso giorno viene macellata dai tedeschi la nostra vitella. Numerosi polli vengono catturati ed uccisi.

Giorno 9 ottobre. Incursioni aeree si susseguono giorno e notte. Ogni sera giunge il camion delle razzie carico di ogni ben di Dio, animali, ecc. Viene macellata la nostra scrofa grande. Con sotterfugio riusciamo ad allontanare 3 maiali ed 8 buoi. La notte del 9 vanno via due figli di Antonio.

Giorno 12 ottobre. Ritornano zia Angelina, Margherita e zia Ninì con Luigi, Maria Sofia e Francesco. Continua il saccheggio di frutta ecc. In continuazione camion caricano le mele. Sembra che gli Alleati abbiano occupato Capua.

Giorno 13 ottobre. Pare che il comando si prepari a lasciare la casa. Vengono distrutte circa 500 fascine di fieno buttate fuori dal capannaccio per collocarvi le macchine.

Giorno 14 ottobre. Al mattino partono portandosi dietro numerosi oggetti di zia Angelina, materassi, letti, cassa di cristalli, tappeti e circa 28 sacchi di grano. La nostra vacca, i nostri maiali, la vacca di zia Angelina. Il nostro vino in damigiane. Gran sudiciume lasciato nella casa e in tutti i locali da loro occupati. Nel pomeriggio giunge una macchina con ufficiali che va via subito.

Giorno 15 ottobre (venerdì): Giungono alla Marchesella altri soldati con due cucine al comando di due marescialli che invitiamo a pranzo. Occupano solo le case dei coloni ed il magazzino di zia Angelina. Sfasciano alcune porte per far fuoco. Finiscono di uccidere i polli, saccheggiano le mele. Camion, di lontana provenienza vengono in continuazione a saccheggiare le mele.

Giorno 17 ottobre (domenica): Viene ordinato lo sgombro di Pignataro. Anche Agostino e Luigino ci lasciano, portandosi carro e buoi. Il comando ci dice che noi possiamo rimanere, però anche la “cafona” se ne va. Siamo costretti anche noi a lasciare la casa, non essendo prudente rimanendo soli.

Giorno 18 ottobre (lunedì): Passiamo da Michelina, sul fondo Pioppeto, portandoci materassi, qualche letto e qualche altra cosa unitamente alla cassa di cristalli.

Giorno 19 ottobre: Anna ed io, con Francesco e Raffaele, rassicurati dal comando, ritorniamo alla Marchesella; anche Luigino, Agostino e “la cafona” ritornano.

Giorno 20 ottobre: Il comando ordina ad Agostino e Luigino di andare via.

Giorno 21 ottobre: Ci viene comunicato che anche noi, per ordine superiore dobbiamo allontanarci di 500 m. Ritorniamo da Michelina, ci dicono che non toccheranno nulla e che sarei potuto andare anche i giorni successivi a ritirare altre cose.

Giorno 22 ottobre: Mattina ci rechiamo con Anna e donna per ritirare vettovaglie. Troviamo la casa forzata e mancante di vari mobili, 4 q.li di farina, fagioli, noci, ecc. reclamiamo, si stringono nelle spalle dicendo “è la guerra”.

Giorni 25/27 ottobre: La casa viene abbandonata nelle loro mani. Giuseppe Nicolò, il mugnaio (il 25) accompagnato dal Comm. Piacentini di Selvacava e da un maresciallo tedesco per prelevare q.li 12,56 di grano e 26 tomoli di granone per la popolazione di Selvacava. Nicolò ed il Comm. Piacentini garantiscono il pagamento (1.500 q.li di grano, 300 di granone).

Giorno 28 ottobre: I tedeschi lasciano la Marchesella, lasciando il solito sudiciume, portando via l’ultimo maiale e sparando il verro che era scappato. Nel meleto troviamo una vacca uccisa ed abbandonata. Anche i piccioni sono stati tutti sparati perché non si facevano prendere. Sperando di tornare alla casa nostra, facciamo fare pulizia.

Giorno 29 ottobre: Mattina, giunge un altro comando (con donna napoletana) che rioccupa la casa e tutti i locali. Immediatamente si danno alla distruzione di tutti i mobili che vengono lanciati dalle finestre, spezzati e ridotti in frantumi.

Giorno 1 novembre: Nel fondo di Michelina viene piazzata una batteria antiaerea di cannoni e mitragliatrici pesanti. Immediatamente si mette a fare fuoco. La casa trema, non è prudente rimanere, passiamo da Antonio. La batteria giunge da Venafro dove ha subito forti perdite. Ci dicono che gli Alleati sono nei pressi di Mignano ed hanno occupato Venafro, ciò viene confermato e contraddetto da borghesi che fuggono dai lavori tedeschi. Si sentono e si vedono (di notte) i fuochi del fronte.

Giorno 2 novembre: Vengono razziate una vacca a Pioppeto, due vacche e i maiali al Seminario, quattro maiali a San Longo. Uccidiamo il nostro maiale (magro) per sottrarlo alla razzia. Giorno 5 novembre. I tedeschi abbandonano la Marchesella, vi ritorneranno in due o tre distruggendo quanto era rimasto. Anna ed io sentiamo i colpi di fucile con i quali rompono lo specchio dell’armadio. Vengono presi i buoi d’altri che vengono consegnati ad altri contadini (Boialatro).

Giorno 6 novembre. Giungono le prime cannonate di linea a Cassino.

Giorno 7 novembre. Giungono le prime cannonate intorno e vicino le nostre case. La batteria che stava a Pioppeto viene colpita ed abbandona il fondo.

Giorno 8 novembre. Continuano i bombardamenti d’artiglieria; danni al meleto e ai pioppeti. Alla Marchesella giunge un commando di carri armati. Continua la distruzione dei mobili e di quanto rimasto. Vengono demoliti i pilastri dei cancelli per costruire stufe in tutte le stanze. Con loro c’è un sarto napoletano. Vuotano completamente la cantina. La biada viene portata via.

Giorno 9/20 novembre. Continuano i cannoneggiamenti. Gli Alleati pare vengano respinti, poi avanzano di nuovo. Si possono seguire le fasi della battaglia che si focalizza nella stretta di Mignano e monti circostanti.

Giorno 30 novembre. Alle 11 vengo preso dai tedeschi. Riesco a svignarmela, ma alle 16 vengo ripreso e portato alla stazione di lavoro presso Cierciuti. Passo la notte in piedi in una stanza insieme con altri catturati, con Antonio.

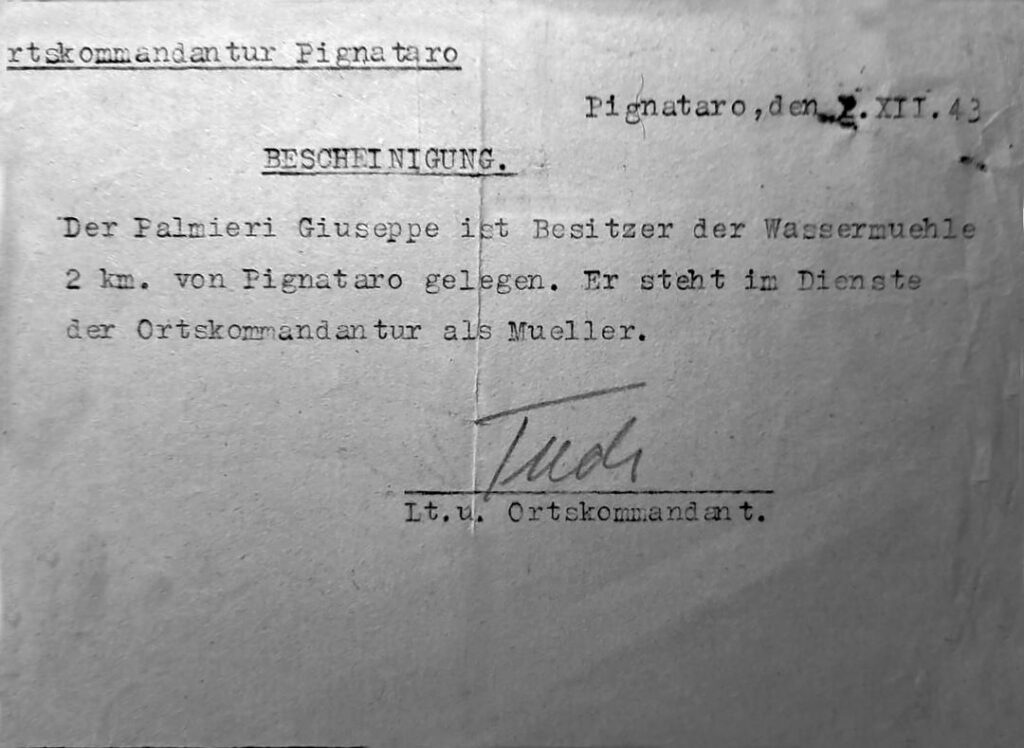

Giorno 1 dicembre. Mattina, faccio presente al comandante la mia qualifica di ingegnere e di ufficiale. Vengo rilasciato. Ritorno a casa sotto un terribile temporale. Mi faccio fare un biglietto di esonero dal comando militare di Pignataro quale mugnaio del mulino Pioppeto. (il testo del lasciapassare: «Pignataro, den 2.XII.43 – BESCHEINIGUNG – Der Palmieri Giuseppe ist Besistzer der Wassermuehle 2 km. Von Pignataro gelegen. Er steht im Dienste der Ortskommandantur als Mueller”. F.to L.t. u. Ortskommandant»).

Giorno 2 dicembre. Vengono catturati tutti i coloni del Vallone. Vengono razziati i due buoi e le due vacche, la vitella ed i maiali dello stesso fondo. Antonio, che era stato preso con me, ottiene il permesso di venire a dormire a casa.

Giorni 3/13 dicembre. La battaglia continua. Penso seriamente di tentare il passaggio della linea ma non ho il coraggio di abbandonare la famiglia. Il giorno 8 Antonio va a lavorare ma non trova il comando. La sera viene un soldato per dirgli di ritornare l’indomani. Vi ritorna ma apprende che i tedeschi sono partiti portando con loro tutti i lavoratori. La sera del 10 scappano Natale, Luigi e Peppino del Vallone.

Giorno 14 dicembre. Cambia il comando della Marchesella. Quello che subentra, esporta tutto il granone di zia Angelina e parte del nostro. Trovano 30 chili di sale e 15 di zucchero che avevamo nascosto.

Giorno 15/16 dicembre. La battaglia infuria, pare che gli Alleati avanzano occupando Rocca D’Evandro. I tedeschi della Marchesella dicono che hanno fatto saltare il ponte di Sant’Ambrogio. Giunge notizia (non confermata) che gli Alleati hanno occupato Formia. Si avvicina la liberazione.

Giorno 17 dicembre. Continua la battaglia visibilissima: pare che i tedeschi si ritirino: Monte Camino, Monte Cesima, la Vallata fino a S. Vittore sembra in mano alleata. A Monte Porchia (che viene continuamente tenuta sotto fuoco) resistono i tedeschi. Molti della zona si allontanano. Il fronte è a circa 8 km. In linea d’aria, a Sant’Ambrogio pare che ci siano ancora i tedeschi.

Giorno 18 dicembre. Battaglia infuria. Monte Trocchio viene bombardato sette volte nello spazio di 10 ore. Notizia (non confermata) che i tedeschi abbiano evacuato Cervaro.

Giorno 20 dicembre. I tedeschi lasciano la Marchesella. Solito sudiciume lasciato e distruzione.

Giorno 21 dicembre. Alla Marchesella giungono alcuni operai borghesi con due tedeschi che iniziano la costruzione di alcune piazzole nel pantano di zia Angelina e Seminario nostro. Tagliano numerose piante di olmo, viti, noci. Giungono nel pomeriggio altri trenta operai e quindici tedeschi. Provengono da Cassino. Andavano a lavorare sul fronte verso San Pietro Infine. Vi sono due cuochi operai napoletani. Partono la mattina e tornano la sera. Lavorano nei pressi di Cassino.

Giorno 22 dicembre. Viene un camion per prendere la nostra cucina a vapore e quella di zia Angelina.

Giorno 23 dicembre. Giungono notizie che gli Alleati sono sbarcati a Pisa (?). Altri dicono che sono sbarcati a Ostia. Sarà vero? Nella nottata numerose colonne di camion, carri armati e artiglierie si avviano verso Cassino. Un tedesco dice che vanno verso Roma. Sulla linea, fuoco infernale, ininterrotto per la giornata e la notte.

Giorno 24 dicembre. I combattimenti continuano quasi senza sosta. Si dice che le artiglierie di Sant’Angelo sono state ritirate così pure il cannone trovato dai Cupiello (di fronte al cimitero). Pare che trenta carri armati americani siano giunti nella giornata fino a sotto il Camposanto di Cassino.

Giorno 25 dicembre. Natale. Fuoco continuo sul fronte. Si costruiscono piazzole in tutti i dintorni. Nella serata riceviamo la visita di tre tedeschi ubriachi fracidi. Bevono e partono.

Giorno 26 dicembre. Passano soldati a piedi, provengono dal fronte. La battaglia continua ininterrotta anche dietro le montagne dell’aquilano e di Cardito.

Giorno 27 dicembre. Un aeroplano inglese a due carlinghe viene colpito dalla contraerea; passa come un bolide con una carlinga in fiamme, scompare oltre Mignano.

Giorno 28 dicembre. Combattimento di artiglieria continua. Vari colpi giungono vicino la nostra casa e presso la Marchesella. Grazie a Dio nessun danno alle persone ed alle cose. Apprendiamo che la casa colonica del Vallone è stata colpita.

Giorni 29/31 dicembre. Combattimenti continui. I proiettili d’artiglieria giungono un po’ dappertutto. Si dice che gli Alleati hanno occupato Collecedro poco lontano da Cassino. Fra Monte Trocchio e Monte Porchia. I tedeschi, si dice hanno evacuato Sant’Ambrogio.

Giorno 1 gennaio 1944. L’ingresso del nuovo anno è stato salutato da un furioso fuoco di artiglieria.

Giorno 2 gennaio. I tedeschi della Marchesella iniziano la demolizione del capannaccio, rompono tutte le tegole e fanno saltare le travi e gli arcacci da copertura e se ne servono per il ricovero che stanno costruendo da Emilio Di Giorgio.

Al 2 gennaio 1944 il diario di Palmieri s’interrompe. Il conflitto si avvicina sempre di più nel territorio del cassinate e di Pignataro e dunque anche i più riluttanti saranno costretti allo sfollamento. Racconta Raffaele Palmieri, figlio dell’estensore del Diario: «la notte della Befana del 1944, con nonna Sofia, le zie Angelina e Ninì, rispettivamente sorella e cognata della nonna, Margherita, da moltissimi anni fedele governante di zia Angelina, fummo prelevati dalla casa colonica dei “Zampitti”, ubicata al di là del rio Pioppeto, dove ci eravamo trasferiti dopo che la “Marchesella” era stata completamente requisita dal Comando tedesco, ed a bordo di un camion raggiungemmo Ferentino dove fummo accolti in un centro di smistamento. Da qui ci trasferimmo presso un appartamento messo a disposizione dai Lolli Ghetti, amici di papà».

Tutta l’operazione di sfollamento della popolazione avviene in maniera lenta e disordinata malgrado il Prefetto di Frosinone, Arturo Rocchi, avesse predisposto i trasferimenti fin dal dicembre 1943 a cui segue un piano più dettagliato redatto il 13 febbraio 1944 con prima destinazione Alatri, Ferentino e Veroli. In queste località l’accoglienza fu amorevolmente gestita dalle organizzazioni religiose del luogo coordinate con grande efficienza dai vescovi Mons. Edoardo Facchini e Mons. Emilio Baroncelli (successivamente gran parte degli sfollati furono smistati verso Roma, stabilimento Breda e centro di raccolta di Cesano di Roma ed altre località del nord Italia). Mons. Baroncelli in una sua circolare del 25 marzo 1944, sottolineava l’impegno dei cristiani: «in modo particolare raccomando di avere cura degli sfollati, affinché chi è privo della casa e del necessario non sia privo anche del conforto che sa dare Colui che disse: Venite a me voi tutti che soffrite ed io vi consolerò».

Mons. Facchini, nel gennaio 1944, dovette addirittura fare ufficiali proteste presso il Commissario prefettizio per le minacce cui erano sottoposti gli sfollati da parte delle autorità fasciste locali. Da un suo manoscritto pubblicato nel trigesimo della sua morte si rileva: «si recarono da me molti degli sfollati che si lamentarono fortemente perché si negava loro la tessera del pane ed il sussidio che il Governo loro assegnava. Contro questi poveri infelici si era aperta una vera persecuzione. Si facevano loro continue minacce … e venivano presi in massa e deportati altrove. Cercavano di terrorizzarli con questi mezzi allo scopo di metterli a tacere e di non far loro reclamare i loro diritti».

Alla situazione abbastanza minuziosa descritta da Palmieri vanno aggiunti altri drammatici episodi avvenuti in zone del paese lontane dalla «Marchesella». Il 28 ottobre 1943, come ricordato, viene catturato Ludovico Leone di anni 47 in contrada «Pagliarelle». Ucciso per rappresaglia e fatto scempio del corpo allo scopo di intimidire la popolazione.

Il 28 febbraio 1944 in contrada Faiola l’artiglieria alleata colpisce l’imboccatura di un ricovero sotterraneo dove periscono 19 persone in gran parte donne e bambini. Oltre a due donne incinte di otto mesi.

Nella valle del Liri si formano gruppi di resistenza in gran parte costituiti da militari italiani locali e non solo; come un giovane ufficiale pilota dell’Aeronautica militare di origini meridionali il quale, attraversate le linee del fronte di guerra, viene in un primo momento nascosto proprio presso uno dei casali della «Marchesella». Tutti soldati sbandati all’8 settembre ‘43 che scappavano dalle zone sotto controllo della Repubblica sociale italiana, o che attraversavano le linee dal sud su direttive dei comandi alleati come il caso del capitano dell’esercito Antonio Gagliardi di S. Andrea del Garigliano. Operavano anche radio clandestine che irradiavano messaggi in codice come gli 8 messaggi speciali rivolti ai patrioti locali prima delle loro azioni: «Il Corriere di Lione; Enrico non studia; Sempre più in alto; Maria si prepari; Martino non parte; Abbi fede; Anna dorme; La mia barba è bionda».

Delle azioni resistenziali organizzate da patrioti locali inquadrati nel «Fronte clandestino di resistenza» (comandante capitano Francesco Di Murro di Piedimonte San Germano, vice comandante Armando Tiseo di Pignataro Interamna) la più eclatante avvenne il 13 aprile 1944 allorquando fu portata a termine una operazione di sabotaggio nei confronti di una autocolonna tedesca in località Selva Turchetta ai confini con i Comuni di Aquino e Piedimonte San Germano. Nell’occasione furono distrutti 10 autocarri tedeschi.

Intanto le incursioni aeree alleate e relativi bombardamenti si susseguono a ripetizione anticipando così quella che sarà l’operazione «Diadem», ovvero la 4^ battaglia di Cassino. In particolare dall’aeroporto di Foggia puntano sull’area pignatarese il 12° e 15° Squadrone aereo d’attacco con le seguenti incursioni:

18 gennaio 1944 con aerei P 40;

2 aprile 44 con aerei AF B17; 3 aprile 44 con aerei AF P 47s;

7 aprile 44 con aerei AF B 25 s, P 40 s e A 20.

La notte dell’11 maggio 1944 un segnale dato da Radio Londra delle ore 22,45 dà inizio a una intensa tempesta di fuoco condotta da 1884 cannoni. Vengono attaccate le postazioni tedesche schierate nella valle del Liri; ben presto il fulcro della battaglia si sviluppa a nord di Pignataro Interamna. L’Operazione «Diadem» è iniziata.

Le truppe Alleate del XIII Corpo britannico, superato il fiume Gari a S. Angelo in Theodice, attraverso 7 ponti Bailey realizzati durante la notte (Amazon, Blackwater, Congo, Cardiff, London, Oxford e Plymouth), irrompono nella valle del Liri. Il Diario del Comando supremo tedesco «Oberkommando der Wehrmacht» parla di «impiego di mezzi corazzati di entità ancora non sperimentata sul teatro di guerra italiano». Pignataro raggiunto attraverso la direttrice «Diamond» dall’8^ Divisione indiana con il supporto dei mezzi corazzati canadesi del The Calgary Regiment, 1^ Canadian Armoured Brigade. La difesa tedesca, a guardia della valle del Liri era costituita dalla 15^ Divisione Panzergrenadier del Maggiore Generale Eberhard Rodt e il Kampfgruppe Boode composto da varie unità. Il presidio di Pignataro, affidato in gran parte ai paracadutisti e arditi del XIV Panzer Korps e al cosiddetto «Gruppo da combattimento Schulz», sarà protagonista di una spietata resistenza – in alcuni casi all’arma bianca – in un teatro di guerra in cui si è fatto uso anche di tecniche prossime alla guerriglia; atteso che il terreno di scontro era abbondantemente disseminato di bunker sotterranei, uno ogni 250 mt., armati di artiglieria pesante. Il 3° Battaglione dell’8° Reggimento Punjab della 8^ Divisione di fanteria indiana resta inchiodata a terra sotto il fuoco nemico per molto tempo e con gravi perdite. Ma alla fine le forze alleate avranno la meglio. Era il 15 maggio 1944. Tutte le operazioni militari sul fronte di Cassino furono seguite, tra i tanti corrispondenti di guerra, anche da Martha Gellhorn, giornalista americana terza moglie dello scrittore Ernest Hemingway. Fu lei che riuscì ad arrivare in un anfratto sotto una abitazione delle campagne pignataresi per portare aiuti alimentari ad una giovane donna che aveva appena partorito un bimbo.

Con la liberazione di Pignataro, le truppe alleate si allontanano in direzione Pontecorvo e Piedimonte San Germano. L’incubo è finito ma il prezzo pagato dai pignataresi è troppo alto. 126 le vittime civili. 26 i caduti militari sui campi di battaglia di cui 11 i deportati e morti nei lager nazisti. I soldati delle varie nazionalità che si confrontarono in questo teatro di guerra riposano tutti nei sacrari di guerra di Cassino e Caira. Tutti meno uno. Si tratta del soldato tedesco Ernst Germersdorff di appena ventuno anni, originario di Helmstedt (cittadina a circa 200 km da Berlino). Commovente la sua storia. Arruolato dalla Wehrmacht all’età di 18 anni viene inviato sui fronti di guerra in Russia sul Mar Nero, ancora nei territori della Boemia, quindi in Sicilia e infine a Pignataro. Qui trova la morte il 13 maggio 1944; viene provvisoriamente sepolto nello stesso punto dove perde la vita sul sentiero ai margini dell’attuale via Asinara. Nel 1946 il padre, Otto, sulla scorta delle interviste fatte a molti dei reduci tedeschi di Pignataro, e grazie ad una rudimentale mappa riesce a ritrovare, con l’aiuto delle autorità pignataresi del tempo, la provvisoria sepoltura. Si oppone alla definitiva tumulazione presso il cimitero tedesco di Caira e decide per il rimpatrio. La mia famiglia – egli dice – non è mai stata nazista, men che mai mio figlio. Aveva solo un sogno: da grande voleva fare il pittore!

Con la fine della guerra ogni famiglia – evacuata e sfollata nei giorni e mesi di battaglia – fa un bilancio di ciò che ha perso e di ciò che ha ritrovato. In tanti avevano sotterrato quanto potuto nel tentativo di preservarlo dalle razzie. È quel che fecero anche i Palmieri. Ben prima dell’arrivo dei tedeschi a Pignataro avevano qui trasportato da Napoli quanto potuto per preservarlo da bombardamenti e furti. Le casse con le antiche porcellane e la cristalleria, erano state sotterrate in aperta campagna a ridosso di una lieve scarpata e, incredibile a dirsi, dopo la guerra furono rinvenute indenni nonostante che i massicci bombardamenti e le trincee avessero stravolto l’intera zona. Ciò che andò definitivamente perduto fu quanto nascosto nell’arcata sottostante le scale da Giuseppe Palmieri. Questi aveva fatto murare il tutto con mattoni e grossi blocchi di pietra e pertanto nel sito ritenuto difficile da violare. Qui avevano trovato posto due antichi cassettoni utilizzati per conservare il corredo. Tra i tovagliati e le lenzuola era stata riposta l’argenteria di famiglia ed altri oggetti di valore. Aveva trovato collocazione nello stesso antro anche un altro cassettone contenente il corredo e gli “ori” dei mezzadri.

Dalle macerie dei fabbricati affioravano i resti di quello che era stato l’antico mobilio di famiglia, spezzoni di suppellettili di uso corrente, in gran parte decomposti dal calore prodotto dalle bombe incendiarie e dai lanciafiamme, brandelli di biancheria bruciacchiati e sporchi di grasso. Il crocifisso dell’altare che era in casa fu trovato parzialmente fuso. Per la sacralità dello stesso – sottolinea Palmieri -, si focalizza perfettamente l’antico trumeau che lo celava. L’armadio, di notevole dimensione, probabilmente in casa materna sin dal Settecento, proveniva dal palazzo avito di Cassino ed era stato sistemato nel casino di campagna quando si era deciso di liberare l’appartamento e metterlo a reddito (ndr: il palazzo Iucci-De Monaco). Gli interni delle ante superiori erano istoriate ed un quadro della Madonna, del Solimena o della sua scuola, troneggiava sopra il piccolo tabernacolo; nei cassetti inferiori che fungevano da paliotto erano custoditi i paramenti e gli arredi sacri.

Questo il quadro desolante che l’ing. Giuseppe Palmieri fa del casino la «Marchesella» all’indomani della cessazione del conflitto armato. Nel dopoguerra inizia una lenta e difficile ricostruzione. La «Marchesella» fu uno dei primi complessi abitativi ad essere ricostruito ed i proprietari vollero che sulla facciata principale fosse apposta la seguente iscrizione in marmo: «Qui dove Giuseppe De Monaco con passione e dedizione edificò, i nipoti, continuando la tradizione, rielessero dalle rovine della guerra 1940/1943».

Giuseppe Palmieri da buon e collaudato ingegnere provvede non solo alla riedificazione della «Marchesella», ma si adopera anche per la ricostruzione delle abitazioni dei contadini. Come pure si mise a disposizione del sindaco del paese per tutte le incombenze di carattere tecnico legate alla ricostruzione. Su queste tematiche le annotazioni di Raffaele Palmieri, testimone degli impegni professionali paterni, sono lapidarie quanto ineccepibili: «nel campo edilizio, speculatori ed arroganti capi mastri, autopromossisi industriali del mattone, incuranti di eventuali vincoli ambientali e monumentali, senza alcun rispetto delle regole, demolivano antichi immobili danneggiati innalzando al loro posto anonimi palazzi; con il loro danaro più o meno pulito s’imponevano sul mercato e trattavano sprezzantemente quegli stessi ingegneri per i quali avevano fino a poco tempo prima lavorato».

Un ricordo che ben definisce la storia della ricostruzione di Cassino e la sua evoluzione urbanistica. Raffaele Palmieri ricorda e ricostruisce con orgoglio l’impegno paterno del dopoguerra ricordando come la personalità di Giuseppe trovava valenza non per diritto ereditario (date le antiche origini della famiglia), ma per quanto da lui fatto sul territorio. Vivo era in loro il ricordo del suo operato durante il periodo dell’occupazione tedesca e non solo quando si faceva interprete delle doglianze dei civili per gli abusi perpetrati dai soldati; gli si riconosceva con gratitudine il contributo professionale dato per la ricostruzione del paese ed in particolare per le tante perizie tecniche redatte per consentire ai privati di poter richiedere allo Stato i contributi per i danni subiti.

Si ricordava la sua disponibilità a cercare di aiutare tutti. Non pochi erano stati coloro che, afflitti da malanni più o meno gravi, grazie all’interessamento di Giuseppe presso il fratello, erano stati visitati da primari dell’Università di Napoli così come chi cercava lavoro, grazie alle insistenti sollecitazioni rivolte al cognato, lo aveva trovato presso le Ferrovie dello Stato o le Poste. Chi emigrava per gli Stati Uniti partiva con in tasca una lettera diretta ad un suo cugino, Pietro Corrado, che esercitava la professione medica ad altissimo livello nella città di New York. Questi accoglieva tutti con cordialità e per anni è stato il loro primo punto di riferimento in terra straniera.

Negli anni del dopoguerra, con i campi dissestati e le abitazioni non del tutto ricostruite nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe stato possibile riprendere nel breve tempo le vecchie abitudini. Ed invece, dopo solo pochi anni, incuranti dei mutamenti dei costumi, con la casa ancora non completamente agibile, la famiglia Palmieri-De Monaco ritorna a passare le vacanze estive, interrotte dalla guerra, a Pignataro Interamna presso la «Marchesella».

Raffaele Palmieri, all’epoca poco più che adolescente, ricorda il suo primo viaggio da Napoli a Pignataro subito dopo la guerra (estate 1946): «avvicinandosi il pulman a Cassino appaiono nella loro indescrivibile desolazione i ruderi di quel che era stato il Monastero di Montecassino; lungo la strada gli uomini sono intenti a togliere le macerie; pochissimi i segni della ricostruzione; molte le baracche adibite ad uffici pubblici, a banche o luogo di culto, segno che la vita sta lentamente riprendendo il suo corso. Nei pressi dei ruderi di quel che era stato il palazzo avito (ndr: il palazzo “De Monaco” sito nell’area oggi ricompresa di via Varrone e alle cui spalle insisteva la chiesetta dedicata alla venerazione di San Rocco), ci attende il fedele Agostino col calesse. La strada è quasi tutta dissestata; lungo il percorso ci dobbiamo fermare più volte ad aspettare che gli artificieri intenti a bonificare la zona ci autorizzino a proseguire. Non si vedono che enormi crateri, campi incolti e pochi tronchi di alberi divelti; carcasse di carri armati e di jeep giacciono tutto intorno.

Distrutti i meleti, orgoglio dell’azienda più volte premiati dal Ministero dell’Agricoltura così come i vitigni da cui si ricavavano selezionati vini, ed i “pioppeti” lungo rio Pioppeto che, come da tradizione, venivano piantati al nascere delle figlie perché, in età da marito, tagliati e venduti, formassero la base per una “ricca dote nuziale”.

Raggiungiamo finalmente quel che resta della “Marchesella”: è in piedi il solo androne con l’arcata della scala di accesso al piano superiore. Papà si era interessato perché iniziassero subito i lavori di ricostruzione delle case dei contadini. La camera di Alberto ed Antonella viene messa a nostra disposizione per quella notte. Su un fresco materasso di spoglie di pannocchie di granturco, avvolto in un candido lenzuolo, mi addormento. La guerra è finita. Anche se le macerie ancora ci circondano, si vedono già i prodromi della rinascita e nell’aria aleggia la ferma volontà di operare perché possa per tutti iniziare una nuova vita …».

Per tutti era il segno più evidente del ritorno alla normalità dopo il tempo delle violenze della guerra e delle truppe che qui ebbero a bivaccare.

Ma intanto anche la situazione sociale ed economica del territorio si andava modificando. L’emigrazione, il lavoro in edilizia, le modificazioni dei patti agrari ecc. Non ultimi alcuni fenomeni malavitosi, laceranti e distruttivi, che ebbero l’effetto di alterare profondamente la tranquillità e la serenità laboriosa della popolazione residente. Tutte concause che portarono al declino delle vecchie aziende agricole.

Oggi la «Marchesella» e le altre fattorie ad essa collegate non esistono più. Almeno non come ci erano state tramandate nel corso dei decenni; con le grandi produzioni di cereali, di frutta (soprattutto mele annurche, mele sergente, mele cotogne, mele limoncelle, nonché pesche della varietà durona gialla), di noci nonché di zootecnia. Non esistono più nemmeno i mulini ad acqua, come non esiste più rio Pioppeto ridotto ad un rivolo di acqua super inquinata. Soprattutto non esistono più la vita e le tradizioni di una delle più grandi e longeve famiglie pignataresi che, pur con profonde radici in Napoli, hanno fatto la storia di Pignataro Interamna e di Cassino.

Fonti:

Raffaele Palmieri, Memorie del passato, 2006

Raffaele Palmieri, La II guerra mondiale e le battaglie di Cassino. Schegge di storia e di ricordi, nuova edizione, Gran Bretagna 2022

Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, Memorie di un popolo, Comune di Pignataro Interamna 2015

Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, L’Odissea degli internati militari italiani della provincia di Frosinone, Centro documentazione e studi cassinati-Aps 2023

Gaetano de Angelis-Curtis, I luoghi del potere provinciale dell’alta Terra di lavoro tra Repubblica napoletana, regime borbonico e Unità d’Italia, in «Studi Cassinati», a. XIX, n. 1 gennaio-marzo 2009

Francesco Di Giorgio, 1944: si spegne a Pignataro Interamna il sogno del soldato tedesco che amava la pittura, in «Studi Cassinati», a. XVII, n. 1 gennaio-marzo 2017

Pubblicazione ufficiale del Ministero della guerra canadese, The Canadians in Italy 1943 – 1945, Vol. II. 1956

Maria Renata Gargiulo, Inventario dell’archivio storico di Pignataro Interamna, 1998

Livio Cavallaro, Cassino. Le battaglie per la linea Gustav, 12 gennaio-18 maggio 44, Mursia 2004.

(162 Visualizzazioni)