«Studi Cassinati», anno 2023, n. 4

> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf

Mariano Dell’Omo (a cura di), ‘Filelfo’: il codice del Maestro degli Offici di Montecassino. Un libro d’ore in volgare del 1469, Archivio storico di Montecassino, «Facsimili e Commentarii» 4, Pubblicazioni Cassinesi, Montecassino 2022, pagg. 356, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 21,5×30,5, ISBN 978-88-8256-254-0

Altra preziosa pubblicazione curata da d. Mariano Dell’Omo, archivista di Montecassino, profondo studioso di codici, manoscritti, libri a stampa che dalla millenaria Badia di Montecassino si irraggiano in tutto il mondo.

La pubblicazione costituisce il quarto volume della collana «Facsimili e commentarii». Vi si ritrova la riproduzione in facsimile del manoscritto del Libro d’Ore di Giovanni Mario Filelfo, costituito da 126 fogli membranacei in recto e verso e che, con copertina e dorso, dunque occupano 262 pagine dell’intera pubblicazione. La riproduzione è preceduta da cinque approfonditi articoli (e una Premessa del curatore) scritti da d. Mariano Dell’Omo, da Nicola Tangari e Sebastiano Gentile (docenti dell’Università di Cassino), da Alessandra Perriccioli Saggese (dell’Università della Campania), da Elisabetta Traniello (archivista dell’Università di Ferrara) e da Gian Maria Varanini (professore emerito dell’Università di Verona).

Nel corso del Medioevo coesistevano due diverse tipologie di libri di preghiere. Si trattava del Salterio e del Libro d’Ore utilizzati da persone, religiose o laiche, che pregavano da sole. A partire poi dal Trecento nella devozione individuale finì per prendere il sopravvento il Libro d’Ore che raggiunse una «diffusione vastissima».

Il Libro d’Ore consta di preghiere «organizzate secondo un modello che si ispira alla liturgia delle ore» (Mattutino – Lodi – Ore Minori – Vespri – Compieta) con i testi devozionali in latino. Differentemente Montecassino possiede il manoscritto di un Libro d’Ore in volgare che rappresenta una «delle esperienze più originali e innovatrici» in quanto è una delle rare testimonianze di migrazione all’uso della lingua vernacolare (Tangari). La volgarizzazione delle preghiere fu opera di Giovanni Mario Filelfo che le tradusse «in modo molto rispettoso del testo originale». Per di più le esigenze di traduzione determinarono l’introduzione in italiano di esiti innovativi dai quali appare emergere la personalità «creativa» e d’«inventiva» dell’autore.

Giovanni Mario Filelfo era nato a Costantinopoli nel 1426 ma si era formato in Italia. Aveva peregrinato in numerose città in qualità di docente di scuola. Insegnò a Savona, Marsiglia (dove sembrerebbe essere stato il professore di greco di Roberto d’Angiò), Torino (dove praticò anche l’avvocatura), Milano (presso Francesco Sforza), Vicenza, Bologna, Modena, Bergamo, Ancona, Urbino e infine Mantova dove morì nel 1480. Nelle varie città dette sfoggio delle sue doti culturali ma ebbe modo di litigare e avere forti contrasti e dissidi con colleghi e personalità delle élites locali. Inoltre la vita licenziosa che condusse dette luogo a scandalo a Milano così come conobbe, assieme al padre, anche il carcere, imprigionato per alcuni giudizi negativi espressi sulla figura del pontefice. In sostanza egli fu noto «più per le sue bizzarrie e la sua vita sregolata e volubile che per le sue qualità culturali e la sua caratura morale» (Gentile). Sorprendentemente, considerata la licenziosa vita condotta, Daniele Banda, nobile veronese, cui è dedicato il Libro d’ore, chiese a Filelfo il volgarizzamento delle preghiere per farne dono al duca Ercole d’Este, signore di Ferrara. Daniele Banda aveva avuto modo di conoscere Giovanni Mario Filelfo proprio a Verona quando l’umanista era stato ingaggiato dal Comune come pubblico insegnante nel 1467. Filelfo rimase per due brevi «ma intensissimi anni» nella città scaligera dove ebbe modo di esibirsi in una celebre performance di «memoria portentosa» nonché di comporre opere letterarie e storiche sulla città e sui suoi personaggi illustri (Traniello-Varanini).

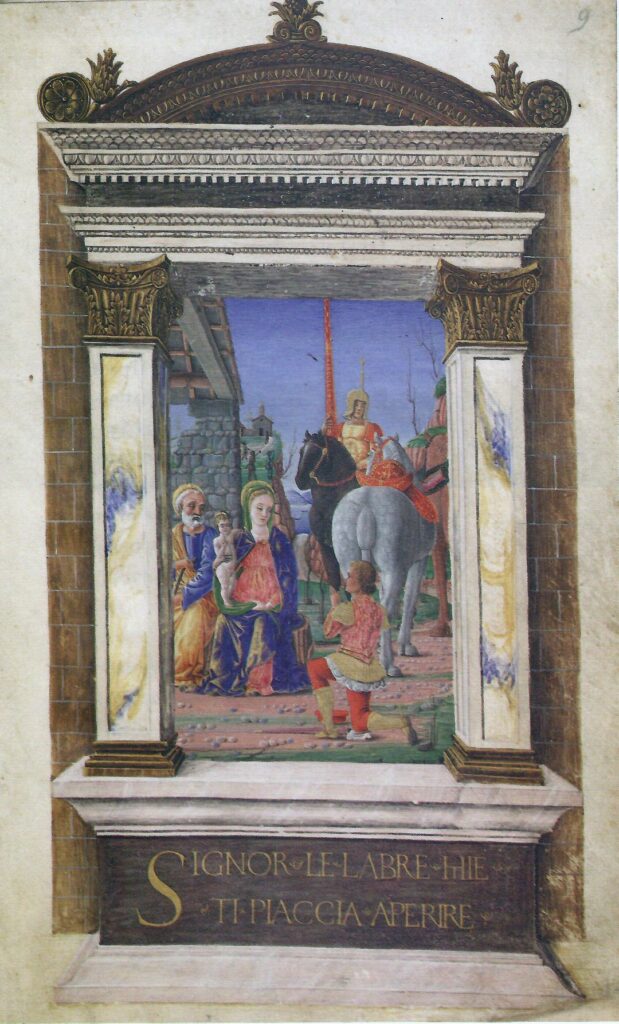

Il manoscritto posseduto da Montecassino contiene i testi devozionali tradotti da Giovanni Mario Filelfo (salmi penitenziali, litanie, orazioni ecc.). La trascrizione delle preghiere fu realizzata nel 1469 dal copista Bartolomeo Fabio de Sandallo. Una tradizione nata nel corso dell’Ottocento, e «stranamente» protrattasi fino a qualche anno or sono, attribuisce a Bartolomeo Fabio de Sandallo non solo la copiatura ma anche la miniatura del manoscritto. Tuttavia vari studiosi, operando la comparazione con altre opere e con diari manoscritti, hanno corretto quell’erronea informazione attribuendo a Bartolomeo Fabio de Sandallo la sola copiatura. Invece il miniaturista rimane ancora oggi anonimo. Sono state avanzate varie ipotesi e la miniaturizzazione è stata attribuita, di volta in volta, ad almeno cinque differenti artisti di derivazione veneta poiché le miniature con gli stemmi di Ercole d’Este e di Daniele Banda, con la stele purpurea, con la «grandiosità statuaria del gruppo di cavalli» e la «gravità del cavaliere in armi» conducono alle atmosfere di Andrea Mantegna. Non essendo stato, però, individuato con certezza il miniaturista, «opportunamente Giordana Mariani Canova, confermandone l’origine veneta, preferì lasciare l’artista nell’anonimato, battezzandolo Maestro degli Offici di Montecassino» (Perriccioli Saggese).

Il ‘Filelfo’ di Montecassino venne donato a Montecassino dall’abate Antonio Capece nel 1751 alla fine del suo mandato di governo abbaziale cassinese. è un «incomparabile manoscritto» che, come spiega d. Mariano nella Premessa, è opportuno citare senza segnatura. Ora viene proposto sotto forma di pubblicazione in facsimile. Si tratta di una nitida edizione con efficace cura delle immagini che offre l’opportunità «di sfogliare come dal vivo uno dei libri manoscritti più importanti che siano stati prodotti nell’Italia del Quattrocento» caratterizzato dall’originalità del testo in volgare di Giovanni Mario Fidelfo, dalla bellezza delle rare miniature, dall’eleganza della scrittura (Dell’Omo). Un’ultima annotazione riguarda un foglietto inserito a fine manoscritto da d. Mariano Dell’Omo nel quale l’archivista cassinese ricorda che il ‘Filelfo’ di Montecassino è stato «visto ed ammirato oltre che sfogliato» dall’allora presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, il 15 marzo 2014 quando visitò la badia cassinese dopo aver partecipato, nel settantesimo anniversario, alle cerimonie in ricordo della distruzione della città di Cassino (Gaetano de Angelis-Curtis).

______________________________________________________________________

Mariano Dell’Omo, Montecassino tra Due e Settecento da Federico II a Carlo di Borbone. Saggi sull’Abbazia, la sua città, i suoi paesi tra Sede Apostolica e Regno meridionale, «Miscellanea Cassinese» 90, Pubblicazioni Cassinesi, Montecassino 2023, pagg. 350, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 18,5×25,5, ISBN 978-88-8256-090-4

Nuovo meritorio lavoro dell’operoso d. Mariano Dell’Omo, insigne archivista di Montecassino. Il volume si compone di sette saggi che hanno una specifica scansione temporale coprendo un arco di tempo di sei secoli (solo il Cinquecento si distingue per la presenza di due articoli).

Tutti i saggi hanno come epicentro l’abbazia di Montecassino. Sei sono già stati pubblicati da d. Mariano Dell’Omo tra il 1991 e il 2022 su riviste e pubblicazioni collettanee, anche se taluni appaiono, in questo volume, arricchiti di aggiunte bibliografiche integrative, e solo l’ultimo saggio è inedito e oltre a essere un’assoluta novità e una sorpresa è un dono che verrà senz’altro gradito dagli studiosi del territorio. Nello specifico:

– gli articoli prendono avvio con il saggio su Federico II e Montecassino (pubblicato già nel 2005) incentrato sul passaggio nel Duecento dai normanni agli svevi, con l’avvento dell’imperatore Federico II e il deteriorarsi dei rapporti con il pontefice, papa Gregorio IX, sfociati in una dura contrapposizione che ebbe forti ripercussioni su Montecassino e sui centri della Terra di S. Benedetto, nonostante la Pace di San Germano. In quei frangenti si generò una congerie di complesse vicende e di difficili situazioni nell’ambito delle quali si registra anche uno dei più gravi episodi occorsi alla badia nella sua plurisecolare storia quando i monaci ne furono cacciati e fu ridotta a presidio militare, occupata e trasformata in «spelonca di ladroni», secondo la definizione dell’abate Bernardo Ayglerio;

– nell’articolo Montecassino nel Trecento tra crisi e spiritualità (pubblicato già nel 2004) che riporta in Appendice il registro Pecunia prepositurarum, un elenco utile a misurare lo status del patrimonio periferico dell’abbazia, in Italia ma anche in Dalmazia, viene affrontata la questione dell’elevazione, nel 1322, di Montecassino a sede episcopale, con gli abati cassinesi che assumevano anche il titolo di vescovi, finché nel 1367, dopo solo un quarantennio, papa Urbano V soppresse l’episcopato, ripristinando alla sede cassinese lo status abbaziale. Un periodo, quello, per di più acuito e aggravato da tormentati e dolorosi fattori esterni come il terremoto del 1349, che provocò la terza distruzione della badia seguito da problematiche fasi della ricostruzione, oppure le scorrerie degli Ungheri scesi in Italia nonché le prepotenze e le violenze messe in atto da personaggi del tempo come Giacomo da Pignataro con le sue scorribande e i suoi saccheggi che devastarono e stremarono il territorio. Tuttavia in quel difficile contesto Montecassino trovò la forza di superare le forti difficoltà del momento rimpinguando la stremata comunità religiosa con monaci provenienti da altri monasteri e con la sapiente opera degli abati che si susseguirono nella seconda metà del secolo animati da un forte zelo riformatore nonché capaci di avviare un’autentica rinascita artistica;

– nel saggio Papa Paolo II abate commendatario di Montecassino (pubblicato già nel 1991 e poi nel 1992) che ha ben tre Appendici: Lettere originali di Papa Paolo II, Regesto del Registrum I Pauli II, Lo Statuto di S. Germano del 1467, viene analizzato il periodo degli abati commendatari, complessivamente quattro, succedutisi mentre l’abbazia si trovava «impigliata nella fitta rete di interessi politico-ecclesiastici» del tempo. Nonostante i pareri storici negativi accordati all’istituto della commenda, giudicata come l’«espressione più evidente del passaggio all’età moderna», l’autore tende a rivalutare l’attività svolta da tre dei quattro abati commendatari come dimostra il tentativo operato dal card. Ludovico Trevisan, sebbene non riuscito, dell’annessione di Montecassino alla Congregazione di S. Giustina allo scopo di sottrare l’abbazia cassinese dall’isolamento, inserendola in una congregazione capace di tutelarne l’autonomia (l’annessione è avvenuta poi nel 1504 e ha segnato la fine della commenda), oppure la redazione del primo catalogo dei codici cassinesi voluta da papa Paolo II, oppure il rinnovamento estetico-liturgico avutosi con il card. Giovanni d’Aragona, mentre solo con Giovanni de’ Medici (figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa Leone X) si giunse al «puro diritto di godimento dei beni» abbaziali;

– il Cinquecento è indagato, unico caso, tramite due articoli e cioè Montecassino nella Chiesa e nella cultura del Cinquecento (pubblicato nel 2008) che ha tre Appendici di manoscritti sulla spiritualità cassinese nel ‘500 e sulle poesie del monaco Giovanni Evangelista Mormile, mentre l’altro saggio s’intitola Montecassino nella Congregazione de Unitate (pubblicato nel 2019) e che presenta quattro Appendici. I due studi sono incentrati sulla vibrante ripresa religiosa e culturale di Montecassino a partire dalla tormentata annessione alla Congregazione giustiniana che da quel momento assumeva la denominazione di “cassinese” (apertasi con la visione avuta dal nuovo dominatore del meridione d’Italia, lo spagnolo gran capitano e viceré Consalvo di Cordova, cui apparve in sonno s. Benedetto in abito nero che consentì il salvataggio dell’abbazia dalla distruzione dalle fondamenta) e poi sulle visite pastorali degli abati precedenti i dettami tridentini, sulla concessione di statuti, sullo svolgimento di sinodi, sull’istituzione del seminario diocesano e su altri obblighi stabiliti dal Concilio di Trento, sulla vigorosa attività edilizia con interventi di arricchimento dell’impianto architettonico esterno e con la sistemazione del monumento funebre di Piero (il fatuo) de’ Medici;

– del Seicento l’autore, nell’articolo Montecassino e la congregazione Cassinese in età barocca tra missione ed erudizione (pubblicato nel 2015), rigetta la visione «di un monachesimo barocco frivolo e mondano» come appare dimostrato dalla sensibilità missionaria della badia cassinese che si prese cura del monachesimo benedettino inglese tormentato dalla politica di persecuzione nei confronti dei cattolici attuata nell’Inghilterra elisabettiana (con il tentativo di fare del Collegio gregoriano un centro di accoglienza in Roma oppure offrendo il convento presso S. Benedetto in Piscinula) o imbastì significativi rapporti con governanti e religiosi dell’est europeo che avevano offerto a Montecassino l’affiliazione di Castro Cassino (allora in Polonia oggigiorno in Bielorussia) di nuova fondazione chiedendo l’invio di monaci «sufficienti e idonei» pure per altri monasteri anche se poi le distanze geografiche e altre questioni strutturali non permisero la riuscita del progetto;

– nell’inedito ultimo articolo, Lo stato di S. Germano con Montecassino, le città, le terre e i centri abitati nella descrizione dell’«assenso reale» di Carlo di Borbone sono ripercorse alcune vicende dell’«ampio e prospero» Stato di San Germano tra i «più cospicui e speciosi» del Regno di Napoli, formato da diciannove centri abitati con circa 20.000 abitanti. Nel corso del Settecento gli abitanti sangermanesi, ciclicamente «irrequieti» e «insofferenti» del dominio signorile cassinese, operarono un duplice tentativo cercando sia di affrancarsi dalla giurisdizione spirituale di Montecassino allo scopo di avere un proprio vescovo (ma stroncati a più riprese dalla Sacra Rota), sia di assumersi la titolarità della giurisdizione civile e criminale (prime e seconde cause criminali e miste, mastrodattia criminale e seconde cause civili) non solo relativa alla città ma a tutto il territorio dello Stato facendo leva, per riscattarla, sull’imposizione di una forte tassazione locale e sulla contrazione di prestiti a interesse. Tuttavia in età moderna la giurisdizione criminale concessa o revocata a Montecassino nel corso dei secoli dai vari re e imperatori, veniva acquistata dal monastero tuttavia preferendo non intestarla a sé ma a soggetti laici. Così la titolarità nel 1669 era di Ippolita Palagano, principessa di Cellammare, e poi passò ai suoi discendenti. Tuttavia a Montecassino iniziò a maturare il proposito di un trasferimento scegliendo un’altra famiglia, non nobile e meno problematica della precedente, un’idea poi effettivamente concretizzatasi con l’affidamento alla famiglia Fionda di S. Elia Fiumerapido che fu autorizzata con «regio assenso» di re Carlo di Borbone il 5 marzo 1743. Due anni prima, in previsione del cambio di titolarità, venne eseguito l’«apprezzo» cioè venne operata la stima dei benefici che si ricavavano dalla giurisdizione. In tal modo nel 1741 venne redatto Il manoscritto dell’assenso reale. Si tratta di una dettagliata descrizione dello Stato di S. Germano con le sue terre, le sue città, i suoi casali, che fu raccolta in un volume «superbamente rilegato in marocchino con fregi e taglio in oro» e che all’ultima pagina riporta la firma autografa «Carolus». L’«apprezzo», in tal senso, «costituisce un documento di eccezionale importanza per i dati ufficiali» che sono contenuti in ognuna delle venti descrizioni (relative a Montecassino, alla città di S. Germano e a diciotto terre) rappresentando una sorta di fotografia della società dell’epoca. In passato sono state pubblicate delle relazioni di alcune delle terre ma ora d. Mariano Dell’Omo in Appendice al saggio riporta integralmente la Descrizione di Montecassino, di S. Germano e dei centri abitati dell’omonimo stato restituendo il completo senso organico (Gaetano de Angelis-Curtis).

(30 Visualizzazioni)